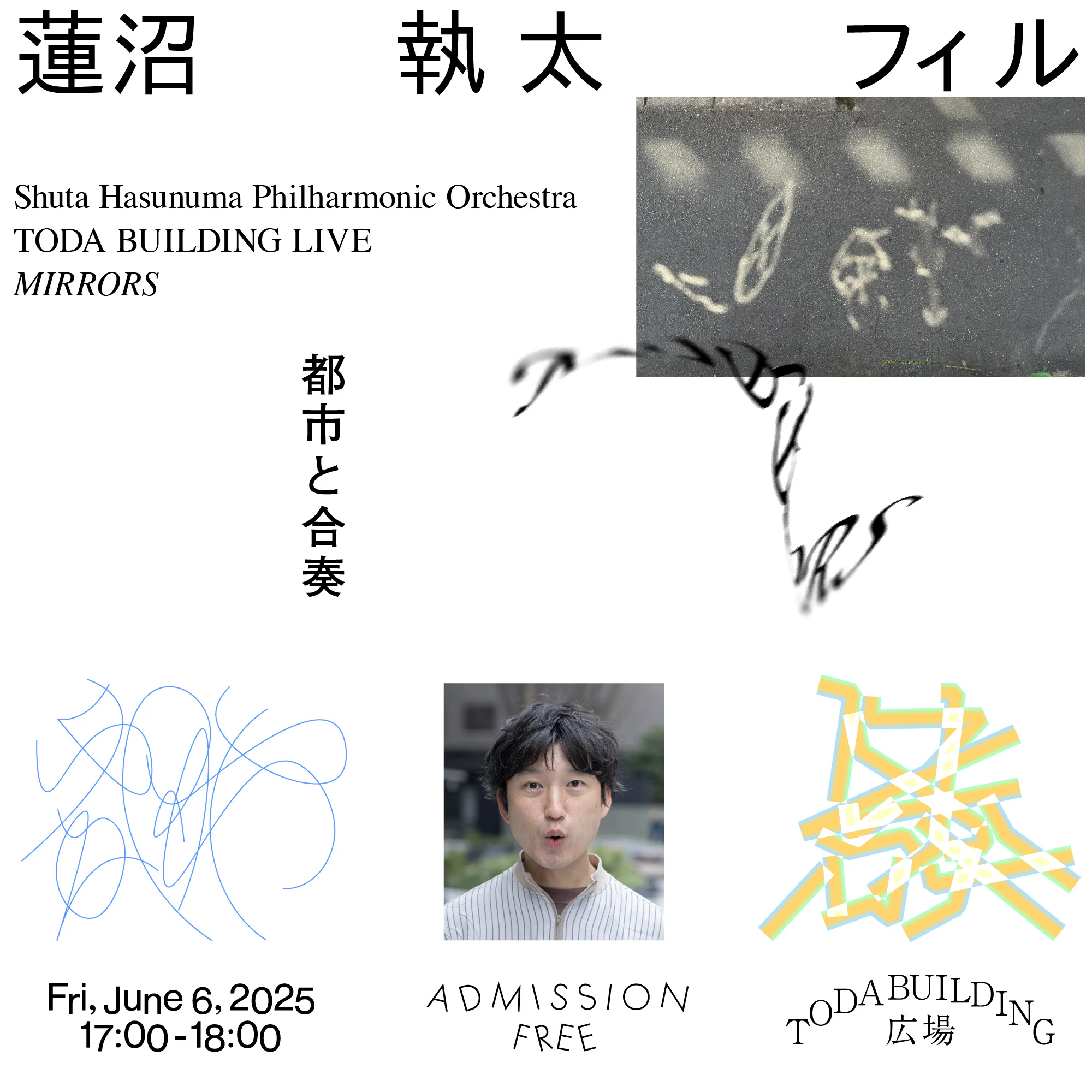

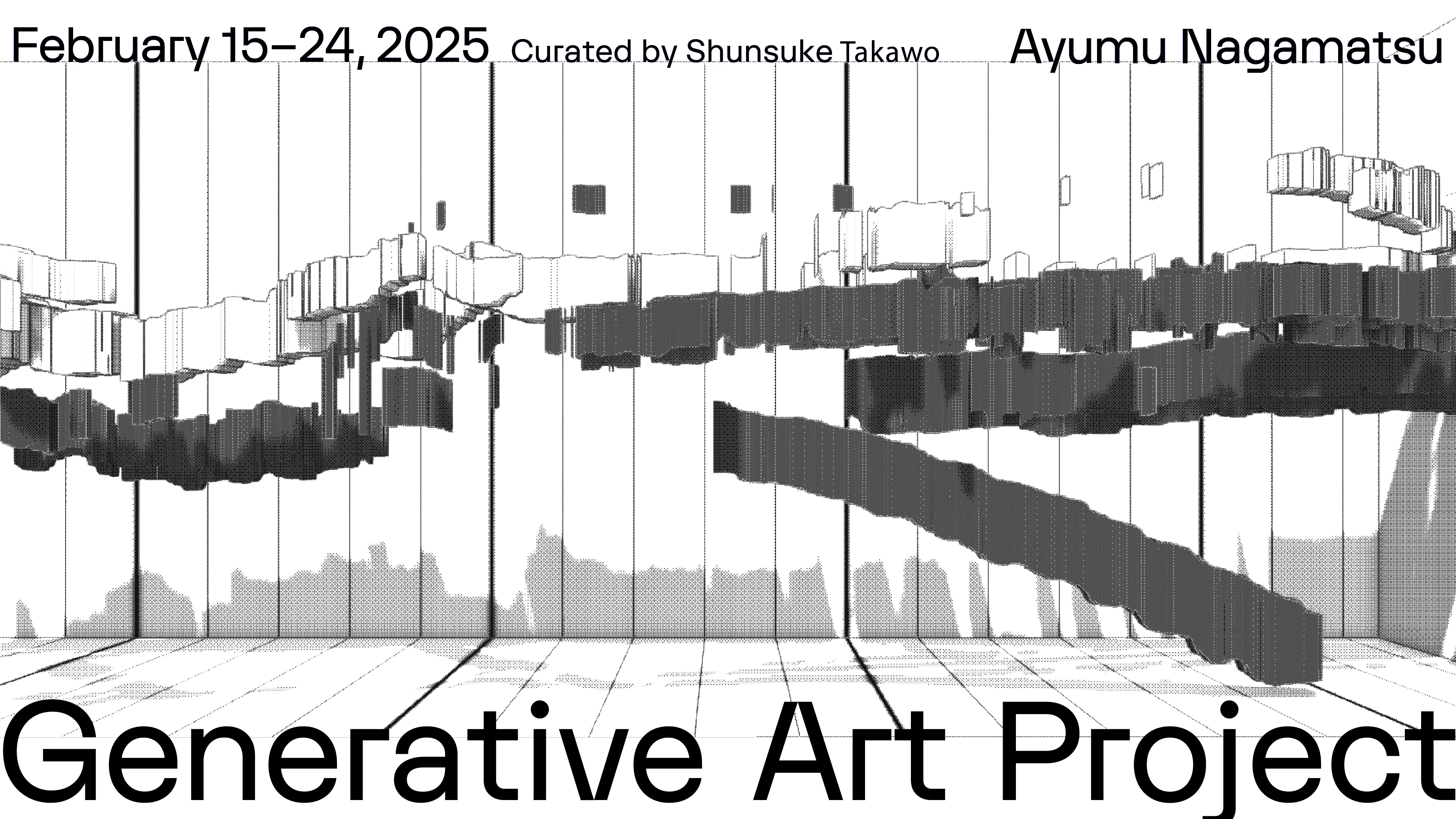

文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業成果発表イベント連携プログラム「Generative Art Project」

Generative Art Projectは、戸田建設のアート事業の一環として、都市を行き交う様々な人々の動きを捉え、そのインタラクションを通して、表現者と来街者が交わるアートによる新たなコミュニケーション機会を創出するものです。

TODA BUILDING4階のTODA HALL & CONFERENCE TOKYOの中央通り沿いホワイエにある長大なプロジェクションウォール(縦:約2.8m、幅:約45m)を最大限に活かし、テクノロジーを駆使したジェネラティブアーティストによる作品の制作、発表を行います。

INFORMATION

- 会期

2025年2月15日(土)~2月24日(月・祝)

- 上映時間

11:00~19:30

※日没後は屋外からも鑑賞頂けます。

※会場内にお入り頂けるのは下記の時間のみとなります。

11:00~18:00(最終入場 17:30)

2月15日(土)、22日(土)、23日(日)のみ 11:00~19:00(最終入場 18:30)- 会場

TODA HALL& CONFERENCE TOKYO ホールA ホワイエ(東京都中央区京橋1-7-1)

※文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業成果発表イベント内- 入場

無料

- 主催

戸田建設株式会社、一般社団法人ジェネラティブアート振興財団

- 協力

株式会社マグネットスタジオ、株式会社JTOWER、株式会社システムエンジニアリング

- アーティスト

永松 歩

- キュレーター

高尾俊介

- 運営

NEORT株式会社

- テクニカルディレクション

BASSDRUM(池田航成、森岡東洋志)

- 企画アドバイザー

豊田啓介

キュレーターステートメント

現代の都市空間は、至る所に配されたカメラやセンサーによって刻々と記録され、私たちは常にデータの視線の先にある。本企画では、そのライブカメラ映像を素材にジェネラティブアートを展開し、単なる監視の枠を超えた都市のリズムを浮かび上がらせる。本来不可視な情報の重層性を抽出することで、私たちと都市との関係性を多面的に見直す契機を探る。この試みはプライバシーや制御の問題を断定的に論じるのではなく、「記録される都市」を静かに提示することを意図する。可視化のプロセスを通じて、都市生活における日常が再発見され、高度に発達した情報社会と同時代性を帯びた創造性が相互に共鳴する構図を示唆する。

アーティスト

永松 歩

プログラマー、アーティスト、VJ

Generative ArtやVisual Musicといったコンセプトを参照しながら、手法の開発や作品制作をおこなう。音や映像、インタラクションをともなうマルチモーダルの環境・インターフェースに計算幾何による造形手法を組み合わせて制作する。音や映像それ自体の幾何的構造に着目しつつ、リアルタイムのデジタル環境で自由な翻案をおこなう。

キュレーター

高尾俊介

アーティスト、ジェネラティブアート振興財団代表理事

2019年より日記のように毎日プログラムコードを公開する活動として、デイリーコーディングを実践。2021年NFTアートプロジェクト「Generativemasks」を発表。1万点の生成される仮面のNFTが世界的に注目を集め、1万個が完売した。このアーティスト収益からジェネラティブアート振興財団を設立し、作家活動と並行して普及活動に従事している。

Archive Movie

永松 歩《Transcription:都市の採譜》2025

本作品は、都市の活動や気象データなど作品外部の情報をリアルタイムで取り込み超横長のプロジェクションウォールに反映させたアート作品です。カメラによってリアルタイムに撮影された映像から、学習済みモデルを用いてオブジェクト検出を行い、得られた検出領域(矩形)を時系列で記録・保持します。これによって、2 次元の映像データから3 次元的な造形が生み出されます。

さらに、カメラ映像も表現の素材になり、「スリットスキャン」の手法のように、異なる時間で取得された画像を一つの視野内で展開することが可能です(※)。また、作品の描画には、天気や気候などの外部データもパラメーターとして組み込まれています。こうして、定点観測によって得られる視覚情報が、時間軸を通して動的かつ立体的に再構築されることが、本作の重要な構成要素となっています。

現代の都市や建築空間には、監視カメラをはじめとした多様な視点が存在し、それらの視点が捉える情報は、画像処理技術や高度な検出システムによって解析され、社会的に有用なデータへと変換されています。一方で、メディアアートの分野では、これら「監視の目」を批評的に捉え、作品のテーマとして扱う動きが見られます。

しかし本作では、監視そのものへの批評を目的とするのではなく、固定された視点を造形的に変換することによって、都市や人々の日常生活に流れる「リズム」に着目しています。たとえば、自然現象や人間の活動を長期間観測すると、そこには一定の周期性やパルスが現れることが知られています。本作品では、都市の信号機や交通の動きが影響を及ぼし、独自のリズムを形成していきます。これらのリズムは、音楽的な性質を持ち、現代作曲家が図形楽譜を用いて音楽を表現する手法に通じるものがあります。

作品タイトルである「採譜」は、こうしたリズムや時間の変化を視覚的・造形的に「音として採譜する」という発想から名付けられています。視点と時間が織り成す新たな都市の風景を、ぜひご体感ください。

※カメラによって取得された画像は永続的な保管はされず、肖像権に配慮し個人を特定できないようにされています。

※本展は、文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業成果発表イベント「ENCOUNTERS」の連携イベントです。